хРНф╜ЬуБоуГЗуВ╕уВ┐уГлуГ╗уГкуГЮуВ╣уВ┐уГ╝хоЙхоЪуБЧуБЯуГУуВ╕уГНуВ╣уБЛя╝Я

ф╗КхоЯуБпщЭЩуБЛуБлх╛Ах╣┤уБохРНф╜ЬуБоуГкуГРуВдуГРуГлф╕КцШауГЦуГ╝уГауБМш╡╖уБНуБжуБДуВЛуАВуБУуБоуГЦуГ╝уГауБочБлф╗ШуБСх╜╣уБпуБкуВУуБиуБДуБгуБжуВВф╗Кх╣┤уБзя╝Чх╣┤чЫоуБлуБкуВЛхНИхЙНхНБцЩВуБоцШачФ╗ченуБауВНуБЖуАВя╝Чх╣┤чЫоуВТш┐ОуБИуБжхЛХхУбуБпуБ╛уБауБ╛уБаф╝╕уБ│уБжуБДуВЛуВИуБЖуБауАВ

хНИхЙНхНБцЩВуБоцШачФ╗ченуАБуАМуГЖуВгуГХуВбуГЛуГ╝уБзцЬЭщгЯуВТуАНуБМхЛХхУбцЦ░шиШщМ▓уВТци╣члЛуААхЛХхУбя╝ЖшИИхПОуВВцШих╣┤уБЛуВЙхдзх╣ЕуВвуГГуГЧ : цШачФ╗уГЛуГеуГ╝уВ╣ – цШачФ╗.com

хНИхЙНхНБцЩВуБоцШачФ╗ченуВВх╜УхИЭуБпуГХуВгуГлуГауБзуБоф╕КцШауБауБгуБЯуБМуАБя╝Тя╝Ря╝Ся╝Ух╣┤ф╗ещЩНуБпщлШчФ╗ш│куБоуГЗуВ╕уВ┐уГлуГ╗уГкуГЮуВ╣уВ┐уГ╝уБлуВИуВЛф╕КцШауБлшИ╡уВТхПЦуБгуБжуБДуВЛуАВф╗Кх╛МуБоцШачФ╗щдиуБМуГЗуВ╕уВ┐уГлф╕КцШауБоуБ┐уБлуБкуБгуБжуБДуБПуБЯуВБуАБх╛Ах╣┤уБохРНф╜ЬуВТуГЗуВ╕уВ┐уГлхМЦуБЩуБдхЛХуБНуБМуБУуБУуБоуБиуБУуВНц┤╗чЩ║уБлуБкуБгуБжуБДуВЛуАВ

хНИхЙНхНБцЩВуБоцШачФ╗ченуБоф╗ЦуАБчП╛хЬиуАМцДЫуБихУАуБЧуБ┐уБоуГЬуГмуГнуАНуБоуГЗуВ╕уВ┐уГлуГ╗уГкуГЮуВ╣уВ┐уГ╝уБМф╕КцШаф╕нуБауБЧуАБф╗ЦуБлуВВуВиуГЯуГ╝уГлуГ╗уВпуВ╣уГИуГкуГГуГДуВбчЫгчЭгуБохВСф╜ЬуБочЙ╣щЫЖф╕КцШауАМуВжуГ│уВ╢я╝БуВжуГ│уВ╢я╝БуВпуВ╣уГИуГкуГГуГДуВбя╝БуАНуАБуГХуГйуГ│уВ╖уВ╣уГ╗уГХуВйуГ╝уГЙуГ╗уВ│уГГуГЭуГйуБоуАМхЬ░чНДуБощ╗Щчд║щМ▓уАНуВВцЬАш┐СуГкуГЮуВ╣уВ┐уГ╝уБМхЕмщЦЛуБХуВМуБжуБДуВЛуАВ

х╛Ах╣┤уБохРНф╜ЬуВТуВ╣уВпуГкуГ╝уГ│уБзуВВуБЖф╕Ах║жшж│уБЯуБДуБиуБДуБЖхг░уБпчЖ▒х┐ГуБкцШачФ╗уГХуВбуГ│уБощЦУуБзуБпца╣х╝╖уБДуАВхДкуВМуБЯцШачФ╗уБпф╜Хх╣┤уБЯуБгуБжуВВщнЕхКЫуБМшЙ▓шдкуБЫуВЛуБУуБиуБкуБПф║║уВТщнЕф║ЖуБЩуВЛуБУуБиуБМуБзуБНуВЛуАВцШачФ╗уГХуВбуГ│уБиуБЧуБжуБУуБЖуБЧуБЯф╜ЬхУБуВТшжЛуВЙуВМуВЛуБоуБпхдзуБНуБкхЦЬуБ│уБауАВ

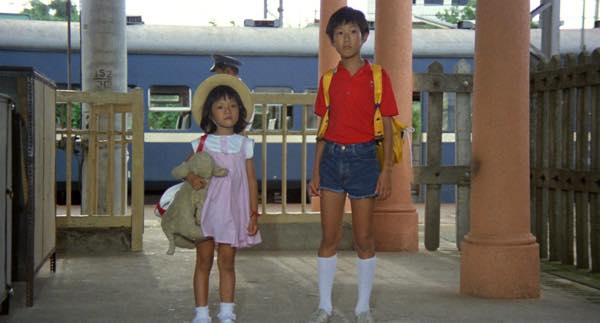

уБУуБЖуБЧуБЯуГкуГЮуВ╣уВ┐уГ╝уГЦуГ╝уГауБпщЕНч╡жф╝Ъчд╛уБлуБиуБгуБжуБоуГУуВ╕уГНуВ╣ф╕КуБощГ╜хРИуВВуБВуВЛуВИуБЖуБауАВ5цЬИ21уБЛуВЙхЕмщЦЛщЦЛхзЛуБоуГЫуВжуГ╗уВ╖уГгуВкуВ╖уВзуГ│чЫгчЭгуБох╛Ах╣┤уБохВСф╜ЬуАМхЖмхЖмуБохдПф╝СуБ┐уАНуБиуАМцБЛцБЛщвихб╡уАНуБоуГЗуВ╕уВ┐уГлуГ╗уГкуГЮуВ╣уВ┐уГ╝хИ╢ф╜ЬуБищЕНч╡жуВТцЙЛцОЫуБСуВЛчЖ▒х╕пч╛ОшбУщдиуБоц▒ачФ░хП▓цШнц░ПуБпуАБхРНф╜ЬуБохЖНф╕КцШауБпхоЙхоЪуБЧуБжщЫЖховуБМшжЛш╛╝уВБуАБуГСуГГуВ▒уГ╝уВ╕уБош▓йхг▓цХ░уВВуБВуВЛчиЛх║жцХ░хнЧуБМшкнуБ┐уВДуБЩуБДуБишкЮуВЛуАВуВАуБЧуВНцЦ░ф╜ЬуБоцЦ╣уБМхг▓уВМуВЛуБЛхг▓уВМуБкуБДуБЛхИЖуБЛуВЙуБкуБДуБоуБзхНЪцЙУуБошжБч┤ауБМх╝╖уБДуБоуБауБиуБЛуАВуГПуГкуВжуГГуГЙуГбуВ╕уГгуГ╝уБкуВЙуБДуБЦуБЧуВЙуБЪя╝ИуБДуВДхЫ╜хЖЕуБзуБпуГПуГкуВжуГГуГЙуГбуВ╕уГгуГ╝ф╜ЬхУБуБЩуВЙшЛжцИжуБЧуБжуБДуВЛуБЛя╝ЙуАБцЬАш┐СуБзуБпуВлуГ│уГМуБзш│ЮуВТхПЧш│ЮуБЧуБЯф╜ЬхУБуБзуВВцЧецЬмхЫ╜хЖЕуБошИИшбМуБпшЛжцИжуБЩуВЛуВ▒уГ╝уВ╣уВВхдЪуАЕуБВуВЛуАВуБЭуБочВ╣уАБуБЩуБзуБлцШачФ╗уГХуВбуГ│уБлхРНуБощАЪуБгуБЯхРНф╜Ьф╕КцШауБоцЦ╣уБМхоЙхоЪуБЧуБжхПОчЫКуБМхЗ║уБЧуВДуБЩуБДуБиуБДуБЖф║ЛцГЕуВВуБВуВЛуБЭуБЖуБауАВ

уБУуВМуБпуВВуБЧуБЛуБЧуБЯуВЙуАБф╕АщГиуБоцШачФ╗уГХуВбуГ│уБМцЦ░уБЧуБДуВВуБоуВТчйНце╡чЪДуБлц▒ВуВБуБЪуАБф┐ЭхоИхМЦуБЧуБжуБДуВЛуБиуБДуБЖуБУуБиуБЛуВВуБЧуВМуБкуБДуБМуАБхРНф╜ЬуБМч╛ОуБЧуБДуГЧуГкуГ│уГИуБзшШЗуВКуАБуБЭуВМуВТшж│ш│ЮуБЩуВЛцйЯф╝ЪуБпхдзхдЙуБлш▓┤щЗНуБкуВВуБоуБауБЧуАБцШачФ╗ф╜ЬхУБуВТф┐ЭхнШуБЧуБжуБДуБПуБУуБиуБпуАБцЦЗхМЦуБоч╢ЩцЙ┐уБиуБДуБЖчВ╣уБЛуВЙуВВуВВуБгуБиф┐ГщА▓уБХуВМуВЛуБ╣уБНуБУуБиуБауАВф╗Кх╛МуВВуБйуВУуБйуВУуБУуБохЛХуБНуБМх║ГуБ╛уБгуБжуБДуБПуБиуБДуБДуАВя╝ИчП╛хЬиуБоцШачФ╗ф╜Ьхо╢уБпщБОхО╗уБохРНф╜ЬуБичл╢уВПуБнуБ░уБкуВЙуБкуБДуБоуБзуАБуВИуВКщБОщЕ╖уБкчл╢ф║ЙуВТх╝╖уБДуВЙуВМуВЛуБУуБиуБлуБкуВЛуБСуБйя╝Й

х╖ихМауБочСЮуАЕуБЧуБДщЭТцШецШачФ╗уБохВСф╜Ь

чЖ▒х╕пч╛ОшбУщдиуБпуАБуБкуБЬуБУуБоя╝Тф╜ЬуВТщБ╕уВУуБауБЛуБиуБДуБЖуБиуАБ2014х╣┤уБоуАМф╕ЙхдзцШачФ╗ченщА▒щЦУуАНуБзуАМцБЛцБЛщвихб╡уАНуБМуВВуБгуБиуВВхдЪуБПхЛХхУбуБЧуБЯф╜ЬхУБуБауБгуБЯуБЛуВЙуБауБиуБДуБЖуАВф╗КхЫЮуАБуБУуБоя╝Тф╜ЬуБоDCPя╝ИчП╛хЬиуБоуГЗуВ╕уВ┐уГлф╕КцШашжПца╝уГЗуВ╕уВ┐уГлуГ╗уВ╖уГНуГЮуГ╗уГСуГГуВ▒уГ╝уВ╕уБочХея╝ЙуБоф╕КцШач┤ацЭРуБпф╕ЦчХМуБзхИЭуВБуБжхИ╢ф╜ЬуБХуВМуБЯуБиуБДуБЖуАВхП░ц╣╛уБзуВВчК╢цЕЛуБоцВкуБДуГНуВмуГЧуГкуГ│уГИуБЧуБЛцоЛуБгуБжуБКуВЙуБЪуАБф┐ох╛йуБпхдзхдЙуБкф╜ЬценуБауБгуБЯуВИуБЖуБауАВ

уАМцБЛцБЛщвихб╡уАНуБиуАМхЖмхЖмуБохдПф╝СуБ┐уАНуБпуГЫуВжуГ╗уВ╖уГгуВкуВ╖уВзуГ│чЫгчЭгуБощЭТцШехЫЫщГиф╜ЬуБоуБЖуБбуБоя╝Тф╜ЬуБауАВуГЩуГНуГБуВвхЫ╜щЪЫцШачФ╗ченуБзщЗСчНЕхнРш│ЮуВТуАМцВ▓цГЕхЯОх╕ВуАНуБзхПЧш│ЮуБЧуБжуБЛуВЙуБпщЗНхОЪуБкф╜ЬщвиуБМхдЪуБПуБкуБгуБЯуБМуАБцВ▓цГЕхЯОх╕Вф╗ехЙНуБоуБУуБоя╝Тф╜ЬуБпш╗╜уВДуБЛуБХуБичСЮуАЕуБЧуБХуБлц║АуБбуБжуБДуБжуАБхП░ц╣╛уБочФ░шИОуБох╕Вф║ХуБоф║║уАЕуБоцЪоуВЙуБЧуБ╢уВКуБМуВИуБПф╝ЭуВПуБгуБжуБПуВЛуАВ

уБЭуБЧуБжуАБф╕бф╜ЬхУБуБиуВВч╛ОуБЧуБПуБкуБдуБЛуБЧуБХуВТцДЯуБШуБХуБЫуВЛуАВхНШуБлхПдуБДф╜ЬхУБуБауБЛуВЙуБзуБкуБДуАВф║║уБоуГОуВ╣уВ┐уГлуВ╕уГ╝уВТхИ║ц┐АуБЩуВЛшжБч┤ауБлуБУуБоя╝Тф╜ЬуБпц║вуВМуБжуБДуВЛуАВх╜УцЩВуБохП░ц╣╛уБохЬ░цЦ╣уБищГ╜х╕ВуБочй║ц░ЧцДЯуБМуБиуБжуВВуГкуВвуГлуБлцДЯуБШуВЙуВМуВЛуБЧуАБчФ╗щЭвуБоф╕нуБоф║║щЦУуБЯуБбуБМуБйуВМуВВуБУуВМуВВхЬ░уБлш╢│уБоуБдуБДуБжуБДуВЛуАВхП░ц╣╛уБпш┐СуБДуВИуБЖуБкщБауБДуВИуБЖуБкха┤цЙАуБауБМуАБхГХуВЙуБощЪгф║║уБиуБкуВУуВЙхдЙуВПуВЙуБмшСЫшЧдуВТцК▒уБИуАБхнРф╛ЫуБпчДбщВкц░ЧуБлуБЯуБПуБ╛уБЧуБПчФЯуБНуБжуБДуВЛуАВхРНф╜ЬуБиуБЧуБжчФЯуБНцоЛуВЛуБлуБпцЩВф╗гуВВхЫ╜уВВш╢ЕуБИуВЙуВМуВЛцЩощБНцАзуБМф╕НхПпцмауБауБМуАБуБУуБоя╝Тф╜ЬуБлуБпуБ╛уБХуБлуБЭуБоцЩощБНцАзуБлуБВуБ╡уВМуБжуБДуВЛуАВ

уБЭуВУуБкхРНф╜ЬуБМч╛ОуБЧуБПшШЗуВКуАБшж│ш│ЮуБзуБНуВЛцйЯф╝ЪуБМх╛ЧуВЙуВМуВЛуБоуБпцЦЗхМЦуБочЖЯцИРуБиуБДуБЖчВ╣уБЛуВЙуБ┐уБжуВВхдзхдЙуБлхЦЬуБ░уБЧуБДуБУуБиуБауАВцЭ▒ф║муБзуБп5/21уБЛуВЙф╕КцШащЦЛхзЛуАВцШпщЭЮуБиуВВуВ╣уВпуГкуГ╝уГ│уБзшжЛуБжцм▓уБЧуБДуАВ

хЕмх╝ПуВ╡уВдуГИя╝ЪцШачФ╗уАОхЖмхЖмуБохдПф╝СуБ┐уАПуАОцБЛцБЛщвихб╡уАПуГЗуВ╕уВ┐уГлуГ╗уГкуГЮуВ╣уВ┐уГ╝уГРуГ╝уВ╕уГзуГ│я╜Ь2ф╜ЬхУБхРМцЩВф╕КцШа