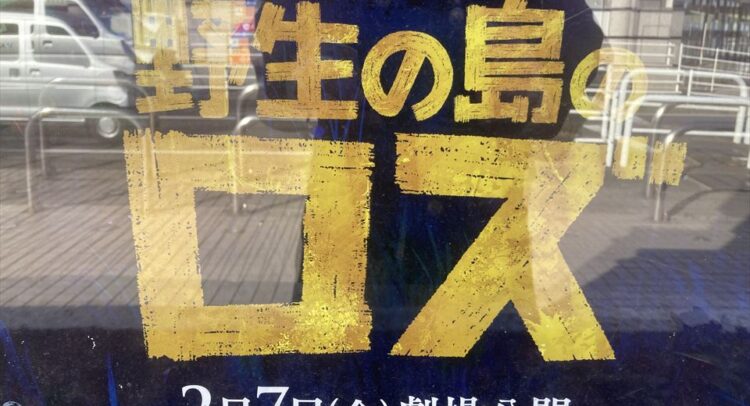

ドリームワークス・アニメーション、クリス・サンダース監督の『野生の島のロズ』は素晴らしい作品だった。ロボットと動物の疑似親子もので、ロボットは与えられたプログラム以上の感情を獲得できるのかという、古典的なSFの問いかけを新鮮かつ、現代的に提示している。

3DCGを基本とした作品だが、手描きのイラストルックを採用する昨今の都連後に乗ったスタイル。近年のアメリカの3DCGアニメーション作品の中でも一つ抜けた感動を覚える内容だったし、ルックの美しさも際立っていた。

率直に言って感動したし、泣けた。

ロボットはプログラム以上の感情を獲得するか

とある野生の動物が数多く暮らす無人島に放り出された一台のロボットが起動する。ロッザム7134という型番のそのロボットは、購入者のために働くアシスト・ロボットで、命令を実行するために生まれてきた。そんなロボットが野性の動物たちの中で化け物と呼ばれながら、自然の中で生きていくことを覚えていく。

ある日、雁の巣をつぶしてしまい、一つの卵を残して雁たちを死なせてしまう。唯一残った卵から雛が生まれ、その子がロボットを母親だと思い込むと、その雛を成長させて、泳ぎと飛び方を覚えさせることを自らの仕事と認識する。

ロズと呼ぶようにと雛に言うロボットは、その子にキラリと名付け、親代わりとして餌を与え、飛び方を仕込んでいく。そうするうちにロズには、感情のようなものが芽生えていく。

やがて、キラリは雁の群れと他の土地に渡っていく。ロズは自身の仕事を終え、存在意義と自分の居場所を考えるようになり、この島が自分の故郷だと考えるに至る。

しかし、ロズを開発した人間たちは、そのような逸脱を許さない、微かな信号をキャッチし、ロズを修理しようとやってくる巨大な空中船とロボットたちに対して、野生の動物たちはロズを守るために立ち上がるのだ。

異物としてこの島に不時着のような形でやってきたロズは、自然の中で豊かな感情を獲得していき、そこを故郷として動物たちと生きる道を選ぶ。プログラムにはない感情を獲得し、自立して生きるロボットになっていくのだ。

ロボットに感情が芽生えるのかという問いかけは、古典的だし、AIの急速な発達でアクチュアルなものになりつつある。日本でもロボットと人の友情や愛情ものは多々あるが、本作は動物の親代わりとなり、野性で生きることをよしとするという点が面白い。種族も、生物か非生物かを超えた、愛の形がとても美しく描かれていて、わかっていても泣かされてしまう。

イラストテイストの美しいルック

本作はルックが美しい。イラストルックのアメリカ製アニメーション作品は、『スパイダーマン:スパイダーバース』以降、増えているが、ドリームワークスはとりわけ積極的だ。『バッドガイズ』に『長ぐつをはいたネコと9つの命』ときて、本作だ。本作のルックはとりわけ美しい。背景もキャラクタのテクスチャーもすごく良い。多分、ロボットのロズは3DCGモデルのテクスチャーそのままで、他の動物キャラクターはテクスチャーにかなり手描きのレタッチを入れているんじゃないか。

日本のアニメもルック・デベロップメントが重要な要素になってきているが、本作は非常に洗練された、目に優しくてリアリティも損なわない、絶妙のラインのルックを生み出していた。『スパイダーバース』の第2作が、やや情報詰め込みすぎのガチャガチャ感が多すぎたのとは対照的で、ある程度引き算もできている。

地球は水没している?

脚本の構成も非常に良かった。野生の島で起動したロズが雁の雛と出会い、彼がそれを飛べるようになるところがプロットポイントで、普通なら、この別れがクライマックスに来そうなところだが、ここから物語がもう一段ギアを上げてくる。今度はロズの存在証明の話になっていく。

キラリを育てるところまでは、ある意味でプログラムされた仕事の範疇だった。しかし、キラリが飛び立って1人となってからが、本当の意味でのプログラムを超えた心の発展の肝となる。ここの組み立て方が見事。クライマックスのアクションも迫力と美しさが両立した見事なアニメーションで表現されていた。

作品世界の背景は過剰に説明されない。サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジが水没しているので、ある程度の文明社会が滅んで、人間はテクノロジーで環境を管理した狭い箱庭的な中で暮らしていると思しき描写があった。ある意味、人間は広い世界で生きられない、不自由な存在になっていそうだった。

対照的にキラリたち雁は、大空を飛び交う自由な存在として描かれる。ロズは狭い箱庭で人間の命令に従うだけの存在だったはずが、広い世界を知ったのだ。ある意味、地球が人間から解放された世界を描いていたのかもしれない。

関連作品