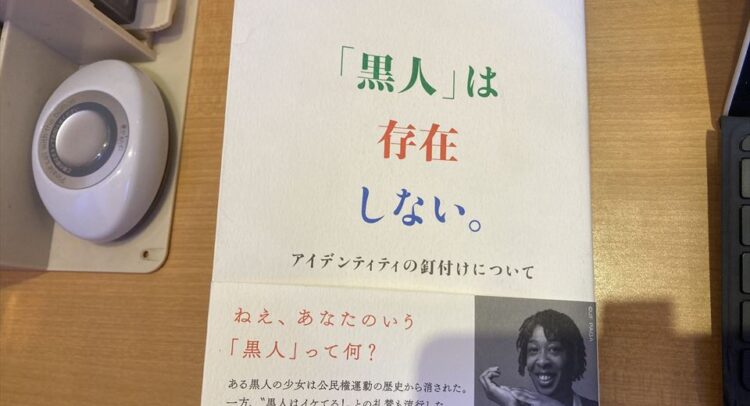

タニア・ド・モンテーニュ著 堀茂樹訳『「黒人」は存在しない。アイデンティティの釘付けについて』を読んだ。

タイトルと帯の文章に惹かれて買った。タイトルがRGBの3原色で書かれているのはなぜだろうと思った(読めばそこにはきちんと意図があると感じた)。素晴らしい本だった。「現代人が陥るアイデンティティの罠を鋭く指摘し、そこからの脱出を励ます反レイシズム」という帯が良いなと思った。なんとなく今、必要な視点が書かれていそうな気がした。

この本は、2つのエッセイで構成される。1つ目は「黒人女性 クローデット・コルヴィンの知られざる人生」、もう1つが書籍のタイトルにもなっている「「黒人」は存在しない。 アイデンティティの釘付けについて」だ。

マイノリティ表象や政治性を考える時に、陥りがちな罠とは何か、この本には非常にわかりやすい事例とともに書かれている。

クローデット・コルヴィンの知られざる人生

クローデット・コルヴィンは、公民権運動が起きるきっかけとなったローザ・パークスがバスの席を白人に譲るのを拒んだ事件よりも先駆けて、同じ行動をしていた女性だ。数年前にアンソニー・マッキーがこの人物について映画化することを発表しており、今日では「知られざる」というほどに知られていないかというと、そんなことはないかもしれない。

ただ、最初に行動を起こしたコルヴィンよりも、今日圧倒的にローザ・パークスの方が公民権運動のシンボルとして有名なのはなぜなのか、このエッセイにはその理由が詳しく書かれている。

上記のアンソニー・マッキーの映画館を伝えるニュースには「同運動の他の指導者たちにより、まだ少女だったコルヴィンは公民権運動の理想的な“顔”ではないと判断され、パークスのように歴史に名を残す存在にはならなかったとされる」と紹介されるコルヴィン。この「理想的な顔」ではないということについて、この書籍は事細かに紹介してくれている。非常に詩的な文体で心に迫る筆致だ。

貞節で品がよい、か弱い存在のように語られるローザ・パークス、脚を痛めていたために席を空けるのを拒否したとされるローザ・パークスの伝説が生まれるとともに、社会的な役割がジェンダーに基づいてふたたび割り振られ、もはや女性たちが自分を護っているのではなく、当然強いであろう男性たちが当然非力であろう女性たちを保護している、ということになった。(P82)

なぜ、コルヴィンはローザ・パークスのようになれなかったのか。著者は「彼女の年齢と雨降りのせいだった。また、黒人のうちでも、彼女のことを半分しか信じない男性たちのせいだった。」と綴る。(P68)

詳細は本書を是非読んで欲しいが、簡潔に描写している箇所を引用するとこういうことだ。

ローザ・パークスが自伝にこう書いています。「私には前科がありませんでした。私はずっと働いていました。私生児を身籠ったりもしていませんでした。」

<中略>

ローザ・パークスは庶民だったとはいえ、中産階級の人びとの心に届くものを身につけていました。彼らと異ならない外見で、彼らの間の暗黙の約束事を知っていたし、彼らに眉をひそめさせるような交流関係は持っていませんでした。肌の色が明るく、髪もまっすぐで、白人から見て受け入れやすく、黒人たちにとっては羨ましい容姿をしていたのです。

(P109)

つまり、コルヴィンはローザ・パークスのようではなかったということだろう。彼女の社会的な生活水準や文化圏などが。

公民権運動を主導したのは主に男性の指導者だった。ここにはジェンダー的な視線の偏りが存在しており、ルッキズムや経済格差の問題も複層的に絡み合っている。「黒人」という単一のアイデンティティだけでは、1人の人物は語れない。黒人という点でコルヴィンとパークスは同じアイデンティティを共有していたとしても、同じ経済・同じ生活レベルを享受しておらず、教育格差も大きかった。「黒人」は存在しない、という意味は、ただ「黒人」とだけ定義できる人は存在しないと言うことではないかと思う。複層的にアイデンティティが絡み合う時、そのわかりやすい肌の色だけで、何かを定義しうるか、そのように単純な見方に収斂してしまうことは、コルヴィンのような人物の苦しみを見落とすことになるのではないか、このエッセイはそのように語りかけているように思う。

このコルヴィンの話を知って、筆者は「me too」運動を思い出した。最初に「me too」と言ったのは誰だったか。今日、このスローガンはハリウッドから始まったと認識している人が多いだろう。アメリカのエンタメ産業にはびこるひどい女性差別に対して、俳優たちが言い出したものだと思われている。

例えば、このフレーズは白人俳優のアリッサ・ミラノがツイッターで言い出したのが最初と紹介する記事もある。あるいはニューヨークタイムスの記者が火付け役として語られることも多い。

しかし、このフレーズは2006年に黒人女性のタラナ・バークによって提唱されたものだ。ゴールデングローブ賞の受賞式に招待されたりはしているものの、充分にタラナ・バークのことは知られているだろうか。

「黒人」は存在しない

「黒人」は存在しないのエッセイは、より著者のパーソナルな体験を基にしている。

「黒人フレンドリー」な人々からかけられた言葉は、このエッセイを書く動機になっていることが、巻末の訳者あとがきで紹介されている。

「わーお、おれ、黒人が大好きなんだよ」「黒人て、うん、みんなイケてるよねえ!」と言ってくる。わたしは顔で笑いながら、心の中では裏腹なことを思った。「そう言われればまあ嬉しいけど、自分は肌の色の黒い人を全員知っているわけじゃないし、それに、知っているうちの何人かはけっこう意地悪だよ」って。それから、「黒人はいいよね、サイコーだよ。なにせ出自(オリジン)があるんだから」と褒めて(?)くれる人も少なくなかった。<中略> 近頃やらたと議論されてるアイデンティティのこともまた、肌の色が有色の者だけの特権か専売特許のように考えているんじゃないかな・・・・・。(P221)

著者はエッセイの序盤にこうつづる。

わたしが思い出そうとしたのは、自分がまだ「黒人」ではなく、単に肌が黒かっただけの頃のことだ。その頃は黒が名詞ではなく、形容詞だった。単なる色彩だった。(P142)

そこから、自分が環境の中でいかに「黒人」と思わされ、そのアイデンティティに押し込められそうになってきたかの体験を、社会の中の出来事とともに語っている。「文化の盗用」概念についても深い知見を提供してもいる。

「黒人は存在しない」というのは、肌の黒い人はいないと言う意味では、もちろんない。単に「黒人」という単一の単語で表現され得るような人はいないし、複層的にアイデンティティは絡み合うものなので、その言葉だけで括れるような、単純なものじゃないんだというのが、このエッセイの主張だ。

肌の色を指す「黒」が「黒い」という形容詞なら、自分に当てはまるものとして受け入れる、と語る著者の姿勢は、アイデンティティ政治の行き詰まりつつある、グローバルな政治状況において、重要な示唆を与えてくれる。

訳者の堀氏は、著者のよく口にする「レイシズムは肌の色の問題じゃない。言語活動の問題」という言葉も紹介している。

大変に示唆に富んだ内容で、現代社会をより良く理解したい人にオススメしたい一冊だ。