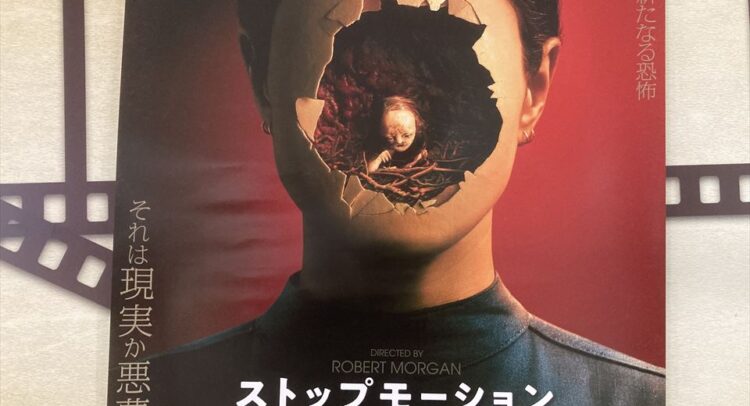

イギリスのホラー映画『ストップモーション』を見てきた。劇中にストップモーション・アニメーションを用いているということで、どのように実写とアニメーションを融合させていくのか、気になっていた。

筆者は、実写とアニメーションの境についての本を書いているので、こういう映画は内容や完成度はどうあれ気になってしまうのである。

物語は、医大なストップモーション作家の母を持つ娘が、母から自立して自分の作品を発表したいと努力するが、どう頑張っても母のような才能はないと悩むところに、奇妙な女の子が助言にやってくる。彼女の言う通りに作品を作っていくと次第に面白いものができていくが、現実と虚構の区別があいまいになっていき、創作の狂気に駆られていくというもの。

主人公の母は、老齢のためか満足に身体が動かせない。それで、娘を使ってストップモーション作品を制作している。自らのイメージを具現化するために娘にきつく当たる母親。0.5ミリ顔を左に向けろとか、かなり難しい要求をしてくるのだが、娘はそれに上手く応えられない。

独立して自分の作品を作りたいと考えている矢先、母親が入院することになる。これを機会に主人公は引っ越して自分専用のスタジオを構える。しかし、母を超えるイメージを生み出すことができずに苦悩する。

そんな折、奇妙な少女が主人公に近づいてくる。彼女は、主人公に不気味な話を語って聞かせ、こういう風に人形を作ってこのストーリーを完成させればいいと助言する。これなら、母を超える作品を作れるかもしれないと感じた主人公は、その通りにやるのだが、少女はストーリーの続きを出し渋る。それどころか、次第に彼女の要求はエスカレートしていき、動物の死骸を使って人形を作れと言い出す。その方がリアルな肉感が出るからと。

はじめは拒んでいた主人公だが、次第にストップモーション・アニメーションの世界に呑まれていくかのように現実感を喪失していき、彼女の言う通りに死体を使った不気味な人形を作るようになっていく。

その人形をていねいに1コマずつ動かして撮影していく主人公。アニメーションは生命のものに生命を吹き込む技法だ。ここでは死んだものを生き返らせることにアニメーションが使われていると言える。

次第に主人公の狂気は止まらなくなり、ついには自分の身体を切ったり、殺人まで犯してしまう。しかし、狂気の創作への情熱を止めることができなくなっていくのだ。

現実と虚構の境を失っていくという題材は、アニメーションと実写を融合させた作品によって、実感を伴って観客に伝わる。動くはずのないものが動くというのは、確かに現実感を失わせるだろう。アニメーションとはそういう技術でもあるのだ。

また、今回選ばれた題材がストップモーション・アニメーションであるのも、このテーマに即している。絵で描くセルアニメとは異なり、ストップモーション・アニメーションは、実際にあるモノを素材にする。

例えば、『コララインとボタンの魔女』という作品がある。ボタンの魔女の人形などを作るのに、実際に服に用いるボタンなどを素材にしており、その現実に存在するという実感が、作品にリアリティを与えていた。

ストップモーション・アニメーションは、現実にある人形を動かす、絵やコンピューターの中に作り込むわけではないので、より現実との接点が強い技法と言える。