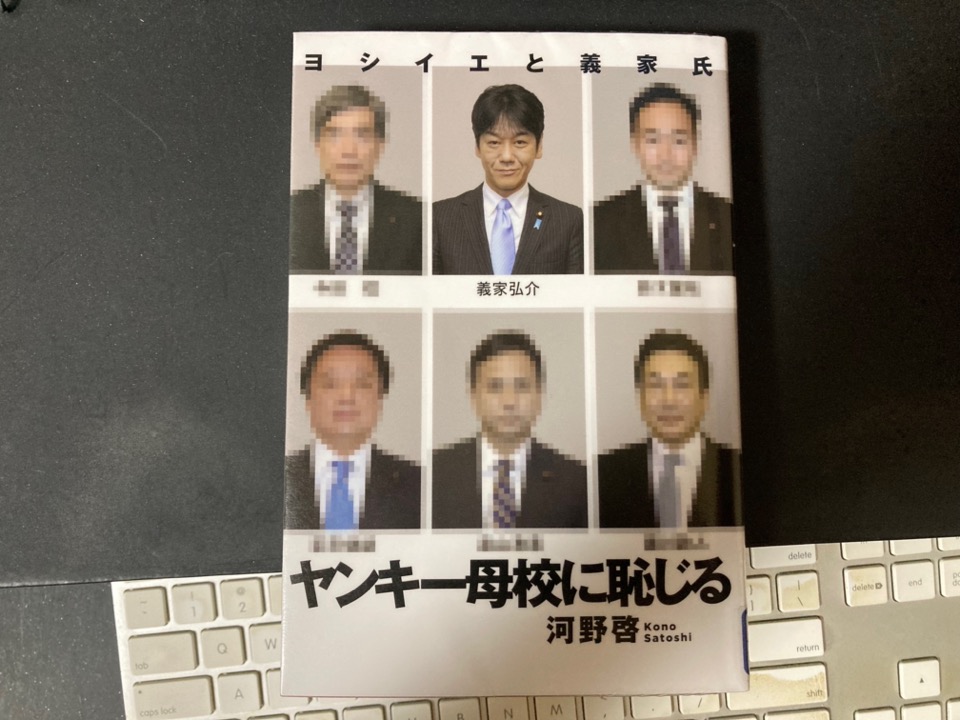

河野啓氏の『ヤンキー 母校に恥じる—―ヨシイエと義家氏』を読んだ。

本書は、自民党の政治家・義家弘介氏の変節を辿る本だ。河野氏は、義家氏が世間に知られることになったきっかけを作った人物だ。『ヤンキー母校に帰る』というドキュメンタリーを制作し、彼を全国区の有名人にした人と言っていい。そんな人物が、裏金問題で厳しい戦いを強いられ選挙に落選した氏の辿った歩みを振り返る内容だ。長年、ヨシイエを取材した蓄積と、それに伴う膨大な関係者を知らなければ書けない一冊だ。

著者は政治家になる前の義家氏をよく知っているわけだ。副題の「ヨシイエと義家氏」とは、政治家になる前の彼を「ヨシイエ」、政治家になった後を「義家氏」と区別していることによる。

なぜ、この本を読もうと思ったのかというと、僕の住んでいる地域が彼の選挙区だから。この選挙区は、自民党候補が義家氏、それに対抗するのが立憲民主党の後藤祐一氏、あとは共産党の候補者が出るだけで、義家氏が勝つ時もあれば後藤氏が勝つ時もある。だけど、2人とも比例にも重複立候補しているので、選挙区で負けても、当選していた。なので、どっちに投票しようが結局2人とも当選する、緊張感のない選挙区なのだ。

まあ、それは本書の本題ではないので置いておくが、そもそもヤンキー上がりの熱血教師が、どうして180度の方針展開にも見える変節をしたのか、知っておくのも悪くないかと思って本書を読んでみた。

ヨシイエは変わったのか、変わらなかったのか

「ヤンキー先生」というからには、義家氏は当然、元ヤンキーなのであるが、河野氏はその頃のこともきちんと書いている。ヤンキー時代の彼は「キレどころのわからんやつだった」という証言があるが、結構癇癪持ちっぽいところがあったようだ。

しかし、北星余市の高校で立ち直り大学に進学した後、母校に教師として帰ってくる。そこで熱血教師としてしっかりと頑張っていたことは確かなようだ。

とはいえ著者は時折、言動に違和感をこの頃から感じていたようで、「つまらない理屈をつけて、人の勧めることをスルーする」のだという。

その後、有名になっていく過程でいろいろときな臭い部分が見えてくる。教え子と結婚し、著者の眼の前で妻にビンタするところを目撃したり、ポルシェを買って自慢していたり、マンション買ったけど、税金のことを忘れていて、支払いのために講演活動ばかりになって学校のことがおろそかになったりといったことが記述される。

ここまではよくある話かもしれないが、ここから政治家に転向し、教師時代と真逆の教育理念を語っていくようになる。

教師時代は教育基本法は変えない、弱いものを切り捨てるような社会で、イジメはよくないと言っても生徒たちが聞くわけない、体を張って伝えるしかないと言っていた男が、安倍政権のもと日教組を標的にし、愛国の心を教えるために教育基本法の改正をすべきと主張するようになっていた。

本書は、義家氏本人への改めての取材はできていない。だから、この変節の要因は本人の口からは語られない。だから、はっきりとしたことはわからないが、そもそも、あまり確固とした思想信条があったわけはないという印象を受ける。その時そのときでメンツを保つために行動している。本書を読んでそう感じた。

結局、本質はヤンキーのままなのか

本書は義家氏の変節を追うが、その結果、ある意味変わっていないのではないかという気もしてくる。最初からずっとヤンキーのままだったのではないかということだ。

教師時代の北星余市の校長は義家氏を「若干未熟なおニイちゃん」と評している。まあヤンキーってそういう人が多いかもなと思う。また「優しい時と怒った時の落差が激しい人」とも。

彼のパーソナリティを考える上で、同じようにメディアで有名になった「夜回り先生」こと水谷修氏の言葉が、彼を評した言葉も本書にはある。

「ヤンキーはね、その場で考える。その代わり、その場は必死なんだ。命も張るし。後先どうなってもいいわけだから。今で生きてる。その今で生きてるヨシイエが目の前にぶら下げられた地位と金に飛びつくのは自明の理だよ。飛びつかなきゃ、きっちいい教員になってただろうな」(P221)

その場は必死だから、生徒たちの問題に直面した時は必死で情熱的にがんばりもする。だが、その場で考えるということは、場所が代われば流されていく。自民党の中のポジション争いの中でその場そのばでやっていった結果の「変節」なのだろう。

報じる人の物語

著者は『ヤンキー母校に帰る』のドキュメンタリーを制作した人物であることは先に書いたが、この本はメディアによって人の運命はこうも変わるのかと思い知らされる一冊でもある。そして、人の運命を変えてしまうメディア人の反省の実感も込められている。

人を取り上げるというのは難しいことだなと思う。報道によって人生が壊れる人はいくらでもいる。メディアによって一人の教師がネジ曲がってしまったのだとしたら、悲しいことだ。そして、実際に当時のドキュメンタリーや書籍は、どれくらいヨシイエの本質を描くことができていたのか。人を伝えることの難しさを思い知る一冊でもある。