公益財団法人日本ライフセービング協会(JLA)は、AR技術を活用したWebアプリケーション「Water Safety eye」の全国展開を開始した。このアプリは、スマートフォンのカメラを海にかざすだけで、離岸流や急深といった海辺の危険情報をリアルタイムで可視化する。これにより、海水浴客自身が危険を認識し、事故を未然に防ぐことが期待される。

開発の背景:従来の課題をARで解決

JLAは2019年から、AIカメラが離岸流の発生を自動検知し、ライフセーバーやスマートフォンアプリ「Water Safetyアプリ」に通知する**「海辺のみまもりシステム」**を運用してきた。しかし、従来の「Water Safetyアプリ」では、Webカメラの定点画像表示のため、初めて訪れる海岸や広い海岸では離岸流の空間認識が難しいという課題があった。

この課題を解決するため、JLAは公益財団法人日本財団の助成「海と日本プロジェクト」を受け、中央大学の研究開発協力のもと、AR技術を用いた「Water Safety eye」を開発した。これにより、利用者が直感的に危険を把握し、自ら危険を回避するための行動を支援する。

「Water Safety eye」の機能:危険と利用状況をARで可視化

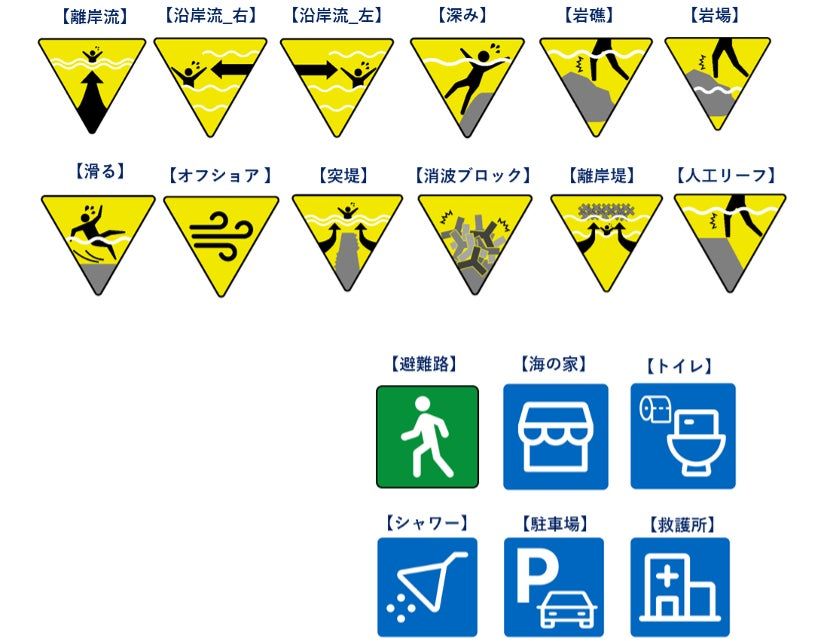

「Water Safety eye」は、スマートフォンのカメラを通して海を映すことで、以下のような情報をARで表示する。

- 海辺の危険: 離岸流、急深、危険区域など

- 海辺の利用状況: トイレ、遊泳区域、避難路など

特に、「海辺のみまもりシステム」が運用されている海岸では、システムで検知された離岸流の発生をリアルタイムで「Water Safety eye」から確認できる点が特徴だ。AIとARを連携させた海辺の事故防止の取り組みは世界初の試みであり、その効果に注目が集まる。

運用開始と今後の展望

「Water Safety eye」は、2025年7月より鎌倉市由比ガ浜海水浴場、中央・材木座海水浴場、沖縄県本島、宮古島、石垣島などの自然海岸で運用を開始した。

利用者は以下の3つの方法で「Water Safety eye」にアクセスできる。

- QRコードからのアクセス

- スマートフォンのインターネットブラウザにURLを直接入力 https://water-safety-eye.com/

- スマートフォンアプリ「Water Safety アプリ」をダウンロードしてアクセス

「Water Safety eye」の全国展開は、海水浴における事故防止に大きく貢献し、より安全な海の利用を促進するものと期待されている。