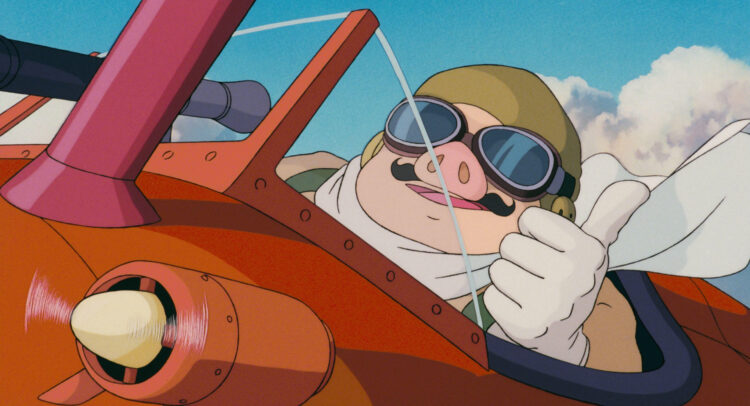

TRILLに『紅の豚』について書きました。

魅力がわからなかった『紅の豚』大人になってから見ると面白いワケ “他のジブリ作品”とは異なる奥深い作品描写 | TRILL【トリル】

「となりのトトロ」や「千と千尋の神隠し」も引き合いにしつつ、本作の魅力について書くというお題だったので、これが大人に向けた作品であるというポイントを強調してみました。中年男性のロマンを詰め込んだ作品ですね。同時に、戦争の影なんかも背景にあったりして、痛快な娯楽活劇だけど、不安な空気も描かれている。そのあたりのことを中心に書いています。

この作品は大人になってから見ると実に味わい深い作品になりますね。確かに、宮崎監督が言うように子供向けの作品とは少しことなります。

以下、原稿作成時のメモと構成案。

目次

【導入】

- スタジオジブリ作品の中でも『紅の豚』は異色である。可愛らしいキャラクターやわかりやすい冒険譚ではなく、戦争・孤独・赦しといったテーマが複雑に絡み合う、大人のための寓話だ。

- 同じく宮崎駿が手掛けた『千と千尋の神隠し』『となりのトトロ』と比べることで、この映画の特異性と普遍性がより浮かび上がる。

###【第1章:罪と記憶の象徴としての“豚”】

- 戦争で生き残ってしまったことへの罪悪感から、人間であることを拒否し“豚”になったポルコ。

- 自分の顔を写真から塗りつぶす描写は、自らを赦せない強烈な自己否定の現れ。

- この“姿を変える”という設定は、『千と千尋』で両親が豚になったエピソードとも重なる。そこでは「欲望への罰」として描かれるが、『紅の豚』では「罪への自己処罰」として描かれ、より内省的で重いテーマを担う。

【第2章:ファシズムを拒否する者の選択――自由を象徴する“豚”】

- 「ファシストになるより豚の方がマシさ」という名台詞に象徴されるように、ポルコは国家や戦争に組み込まれることを拒否する。

- 自らを“自由人”として貫く姿勢は、政治や資本に抗う意志の表れ。

- この思想性は、戦争と暮らしが裏表になった『千と千尋』の世界観とも、牧歌的で政治色の薄い『トトロ』とは明確に一線を画す。

- ↓

- 千と千尋では、両親が醜い豚に変身してしまい、子供の千尋が頑張って救う話。ここでは豚はカッコ悪い、欲望に身をゆだねた大人の象徴にように描かれているが、紅の豚ではカッコいい大人である。

- 宮崎駿が“飛行機の純粋な美しさ”を描くには、人間ではなく“豚”という距離のある存在が必要だったのだ。

【第3章:『紅の豚』は“中年のファンタジー”、対して『千と千尋』『トトロ』は“成長の物語”】

- 『となりのトトロ』や『千と千尋』が「子どもの成長」や「喪失からの再生」を描いた作品であるのに対し、『紅の豚』は「成熟した大人が過去とどう向き合うか」がテーマである。

- トトロで描かれる自然との共生や、千尋が見せる他者への思いやりは、“これから成長していく子ども”への応援歌。

- 一方、ポルコはすでに傷を負い、自分の生き方を問い直す“中年の危機”に立たされている。

- 宮崎駿がこの作品を「現在形の手紙」と表現したように、『紅の豚』は“今の自分にしか描けない寓話”であり、理想でも幻想でもない“中年の現実と誇り”を語る作品である。

【結論:人間に戻らなくてもいいという赦し】

- 『紅の豚』は、変身や冒険を通じて“元に戻る”ことを目的とした作品ではない。

- むしろ、豚のままであることを選ぶ自由と、過去を受け入れてなお飛び続ける強さを描いている。

- 観るたびに解釈が変わる余白の豊かさこそが、『紅の豚』という作品が歳を重ねた観客に託された“人生の物語”である証左である。

↓

大人になってから見ると、一層味わい深い、子どものときにはわからなかった魅力がある。

© 1992 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NN