日本経済新聞社のグループ出版社である日経サイエンスは2025年7月28日、『変わりゆく言語 ことばと認識の関係を科学する』を全国の書店およびオンライン書店で発売した。現在、世界に7000以上あるとされる言語のうち、約40%が消滅の危機に瀕している。本書は、この喫緊の課題に対し、言語学、人類学、遺伝学、AI研究など多分野の最新知見から迫る一冊である。

ことばの起源と進化:人間はどのように言語を獲得したのか

人間を他の動物から分かつ最大の特徴の一つが、高度に発達した言語の使用である。人間がいつ、どのようにして複雑な言語能力を獲得したのかという問いは、長年の謎であった。

しかし近年、人類学や遺伝学、心理言語学といった多様な分野での研究が進展し、その過程が徐々に明らかになってきた。チンパンジーとの分岐後、ヒトの祖先が厳しい環境に適応していく中で言語がどのように育まれていったのか、本書ではその詳細な考察が展開される。

また、世界各地の先住民族が使う言語のフィールドワークを通じ、言語がそれぞれの文化の形成や伝承にどのように深く関わっているのか、その具体的な関係性も探究されている。

言語の多様性がもたらすものとその喪失の危機

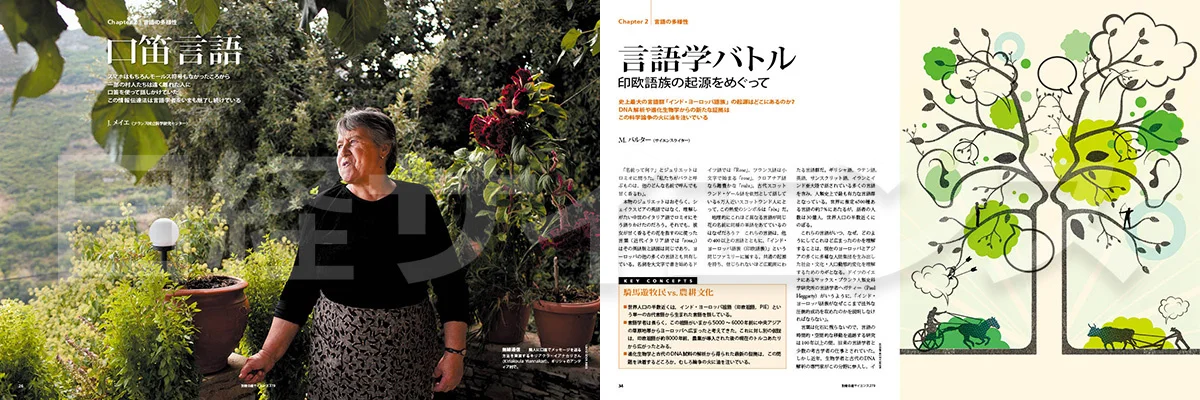

本書は、言語が持つ驚くべき多様性にも光を当てる。口笛だけで会話する「口笛言語」や、リモート時代における「手話」の新たな役割、さらには「右」と「左」という言葉一つをとっても文化によってその捉え方が異なることなど、興味深い事例が豊富に紹介されている。

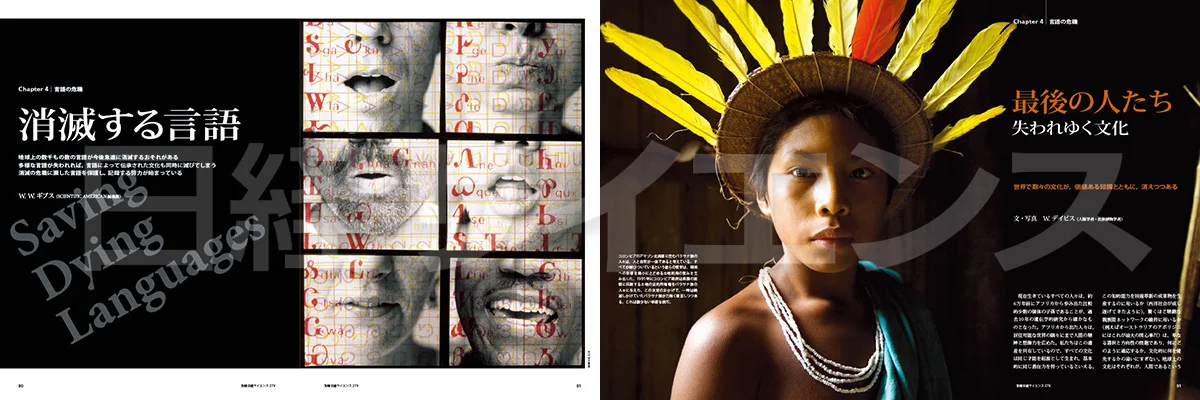

しかし、この豊かな言語の多様性は今、急速に失われつつある。世界の言語の40%が消滅の危機にあるという事実は、単にコミュニケーション手段が減るだけでなく、それぞれの言語が内包してきた独自の世界観や文化、思考の枠組みそのものが失われることを意味する。本書では、大アンダマン語族など、消えゆく言語が秘める世界観を紐解き、言語の喪失が私たちに何をもたらすのかを問いかける。

AI時代に問う「言語とは何か」

テクノロジーの進化は、言語研究にも新たな視点をもたらしている。本書の後半では、「AIに俳句の良さはわかるのか?」「SNSがしょうもない情報であふれるメカニズム」といった現代的なテーマや、「クジラの声に言語的パターンを発見する」といった最新の研究成果も紹介。

計算科学を用いた文学の読解など、テクノロジーが言語の謎を解き明かす可能性と、その限界について考察する。AIが聖典を解釈する「神へのショートカット」がもたらす危険性にも警鐘を鳴らし、テクノロジー時代における言語の本質を改めて問い直す。

言語の誕生から消滅の危機、そしてテクノロジーとの未来までを網羅した本書は、ことばに関心を持つすべての人にとって必読の一冊と言えるだろう。

書籍概要

- 書名: 別冊日経サイエンス279『変わりゆく言語 ことばと認識の関係を科学する』

- 編者: 日経サイエンス編集部

- 発売日: 2025年7月28日(月)

- 定価: 2,420円(10%税込)

- 仕様: A4変形版・128ページ

- ISBN: 978-4-296-12364-3

- 発行: 日経サイエンス

- 詳細URL: https://www.nikkei-science.com/sci_book/bessatu/b279.html