物語はいよいよ次なる舞台へと進む。幕開けは、芝居小屋での『蘇我物語』の上演である。だが観客が観ているのは、実のところ“吉原の蔦重”をモデルにした新作芝居。舞台上で発せられた「細見をお願いします」の一言に、女たちから黄色い歓声が上がる。その声援に応えるかのように、耕書堂では蔦屋重三郎の出版業が絶好調。新作10冊を刊行し、大いに評判を呼んでいる。書店にはりつ(安達祐実)の姿もあり、商売を共に支える姿が頼もしい。

しかし、人手が足りないのではと問われた蔦重は、あくまで「唐丸を待っている」と言い切る。死んでいるかもしれないが、生きている気がする。そう語る眼差しには、ただの友ではない、深い絆が宿っていた。

一方、政権中枢では田沼意次(渡辺謙)が清水重好を呼び、西の丸の将軍継嗣問題を巡る思惑を語る。御三家からは養子が出せず、一橋治済(生田斗真)も多産にもかかわらず、将軍になる気配はない。結局、家治自身が跡継ぎを作るしかなく、田沼は「鶴子」という女性を用意。家治は彼女に「よく似ている」と言うが、その真意は亡き妻によく似ているということ。どこで見つけてきたのかわからないが、元将軍の妻にそっくりな女性を簡単に用意できるものなのか、背後に渦巻く政争の香りが不穏だ。

その頃、耕書堂の隆盛は市中の書店の反感を買っていた。彫師たちは蔦重との取引を禁じられ、市場からの排除が始まっている。しかし蔦重は退かない。新之助(井之脇海)が訪れ、平賀源内の墓参を兼ねて耕書堂に立ち寄る。今は百姓として農村で暮らす彼は、「往来物」の書を買っていく。子どもたちの読み書き教育のためだという。

これをきっかけに蔦重はひらめく。市中が閉ざされているなら、外へ出ればいい。往来物というジャンルを使い、農村をターゲットに据える戦略だ。さっそく駿河屋市右衛門(高橋克実)が越後の長谷川なる人物を紹介。さらに他の本屋の親父連中も次々とツテを提供しはじめる。まるで一本の根が土中でつながっていくような展開だ。

対する市中の書店連中は、蔦重の動きを侮るが、鶴屋喜右衛門(風間俊介)だけは警戒を怠らない。彫師たちは、「自分が彫った本が売れないのは淋しい」とこぼす。蔦重は言う、「これは子どもを思う親が無数に買っていく本だ」と。その言葉には、商売を超えた覚悟がにじんでいた。

場面変わって、田沼の視察先・遠江の相楽港では、地元の漁師が大きな鰹を献上する。田沼の改革によりこの街は潤い、源内の提言が生きていると実感する田沼。しかし、彼の周囲には不穏な影もある。田沼意知(宮沢氷魚)が佐野政言(矢本悠馬)の取り立てを願い出るが、意次はこれを黙殺。これが新たな火種にならなければ良いのだが。

そのころ、蔦重は完成した往来物を越後の長谷川に披露。彼の目には涙が光る。これは蔦重の計略でもあった。取材協力者を本作りに巻き込むことで、自らの本の宣伝者にしてしまうのだ。こうして“味方”を増やす。その味方の数だけ販路が広がっていく。敵に囲まれた市中を避け、別ルートから本を売る。まさに逆転の発想である。

吉原では誰袖(福原遥)が「わっちの身請けはいつ?」と蔦重に詰め寄る。愛嬌たっぷりに迫る姿が微笑ましいが、そんな時、大文字屋市兵衛(伊藤淳史)が突然倒れ、波乱の予感も生まれる。

市中の本屋たちは、往来物が自分たちの市場に出回らなかったことに安堵していたが、それもつかの間。ある問屋が「ごっそり持っていかれた」と告げたことで、鶴屋の顔色が変わる。「戯作者を向こうに回さぬよう手を打て」と指示するが、耕書堂の勢いは市中にも回るのか、瀬戸際に追い詰められているようだ。

蔦重は、ある絵師・北川豊章の作品に目を留める。どんな画風も完璧に模写する技術。その腕前に、蔦重は“唐丸”の影を感じ取る。「あいつかもしれない――」と、胸に灯る期待。

往来物の広がりとともに、物語は再び新たな局面へ。蔦重の志が誰かを動かし、誰かが蔦重に呼応する。次に出会うのは、失われた友・唐丸なのかもしれない。かつての絆が、再び花開くときを予感させながら、物語は次回へと進んでいく。

北川豊章とは何者か?

第17話の終盤、蔦重が絵師・北川豊章に関心を示し、かつての友・唐丸の面影を感じ取る場面が描かれた。この北川豊章とは、実際に18世紀後半の江戸で活動した浮世絵師だ。

北川豊章(きたがわ・とよあき/とよあきら、生没年未詳)は、安永~天明年間(1770年代半ば~1780年代初頭)に活躍した絵師で、当時の芝居絵や版本挿絵を多く手がけた人物である。師は妖怪画で知られる鳥山石燕とされ、その画号「豊房」から一字を取って「豊章」と名乗ったという伝承が残る。

初出とされる作品は、安永4年(1775)刊行の富本浄瑠璃正本『四十八手恋所訳』の表紙絵。さらに1777年には芝居絵『芳沢いろはのすしや娘おさと』を発表し、勝川春章風の構図を用いた細判役者絵で注目を集めた。これらの作品には、舞台の臨場感を再現する躍動的なポーズと背景描写が見て取れる。

その後、天明年間の初頭には画号を「歌麿」に改め、「喜多川歌麿」として活動を続けたとする説が通説となっている。すなわち、豊章は若き日の歌麿の前身名という位置づけである。だが一方で、寛政年間(1790年代)にも「北川豊章」名義の細判役者絵が存在しており、豊章と歌麿は別人であるとする異説も並存する。ただし、現在までに確認されている作品数が限られているため、筆致や版元印などから同一人物とする見解も依然として根強い。

北川豊章名義の主要作品としては、大英博物館所蔵の〈市川門之助〉役者絵や、国立国会図書館所蔵の『四十八手恋所訳』表紙、また個人蔵の狂歌本『芸者呼子鳥』の挿絵などが挙げられる。署名には「北川豊章画」「烏山豊章」「烏豊章」など複数の表記が残る点も興味深い。

劇中の「唐丸かもしれない」という直感に、史実としての豊章の多面性と謎が重なり合い、史劇ならではのスリリングな余韻を残す。豊章=歌麿の同一人物説か、それとも別人説か——このドラマではどのような解釈を出すのか。ちなみに喜多川歌麿を演じるのは染谷将太であるとすでに発表されている。

吉原の人々

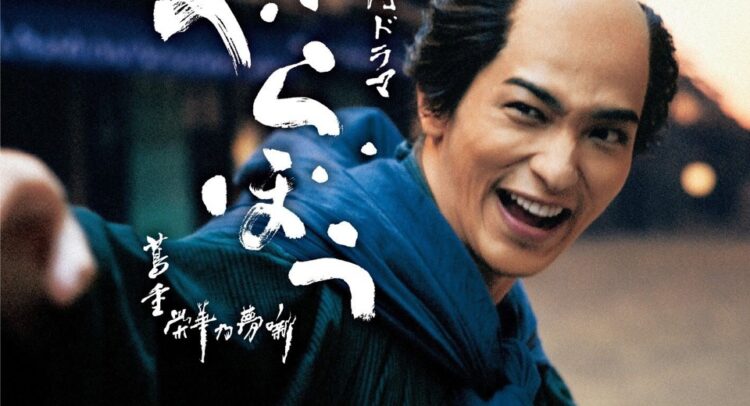

蔦屋重三郎(横浜流星)

次郎兵衛(中村 蒼)

留四郎(水沢林太郎)

駿河屋市右衛門(高橋克実)

松葉屋半左衛門(正名僕蔵)

りつ(安達祐実)

扇屋宇右衛門(山路和弘)

大文字屋市兵衛(伊藤淳史)

若木屋与八(本宮泰風)

丁子屋長十郎(島 英臣)

ふじ(飯島直子)

いね(水野美紀)

誰袖(福原 遥)

志げ(山村紅葉)

松の井(久保田紗友)

半次郎(六平直政)

きく(かたせ梨乃)

絵師・戯作者・狂歌師

喜多川歌麿(染谷将太)

大田南畝<四方赤良>(桐谷健太)

北尾政演<山東京伝>(古川雄大)

恋川春町<倉橋 格>(岡山天音)

朋誠堂喜三二<平沢常富>(尾美としのり)

鳥山石燕(片岡鶴太郎)

北尾重政(橋本 淳)

勝川春章(前野朋哉)

平秩東作(木村 了)

元木網(ジェームス小野田)

智恵内子(水樹奈々)

朱楽菅江(浜中文一)

唐来三和(山口森広)

江戸の本屋

てい(橋本 愛)

鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)

鶴屋喜右衛門(風間俊介)

西村屋与八(西村まさ彦)

小泉忠五郎(芹澤興人)

岩戸屋源八(中井和哉)

村田屋治郎兵衛(松田洋治)

奥村屋源六(関 智一)

松村屋弥兵衛(高木 渉)

須原屋市兵衛(里見浩太朗)

徳川家

徳川家治(眞島秀和)

知保の方(高梨 臨)

高岳(冨永 愛)

一橋治済(生田斗真)

清水重好(落合モトキ)

宝蓮院(花總まり)

大崎(映美くらら)

幕臣・諸大名

田沼意次(渡辺 謙)

田沼意知(宮沢氷魚)

三浦庄司(原田泰造)

土山宗次郎(栁 俊太郎)

長谷川平蔵宣以(中村隼人)

松本秀持(吉沢 悠)

田沼意致(宮尾俊太郎)

平秩東作(木村 了)

松前道廣(えなりかずき)

松前廣年(ひょうろく)

松平定信(寺田 心)

佐野政言(矢本悠馬)

松平康福(相島一之)