目次

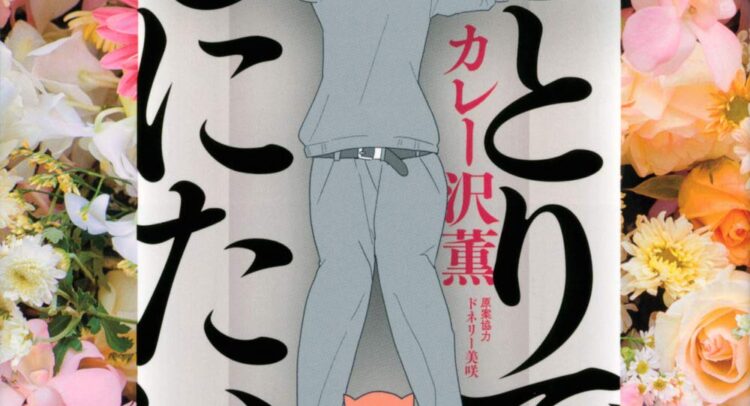

ドラマ『ひとりでしにたい』第2話レビュー:「親の終活」という現実 ― 孤独死は社会を映す鏡である

「ひとりで生きるのは、そんなに悪いことか」。叔母の孤独死をきっかけに、「ひとりで死にたくない」という恐怖に駆られた主人公・山口鳴海(綾瀬はるか)。それは、他者に依存して死の恐怖から逃れるのではなく、「ひとりで生きて、ひとりできちんと死にたい」という主体的で前向きな決意であった。第2話では、この鳴海の決意を起点に、「孤独死」というテーマを個人の問題から、より普遍的で深刻な社会問題へと接続させていく。

「孤独死」のリアルと、それを回避するための希望

鳴海が自身の「終活」について調べ始めると、年下の同僚・那須田優弥(佐野勇斗)が異様な知識量で彼女に接近する。彼は、孤独死する人々の特徴を「助けを求められないプライドの高い人間か、どこに助けを求めたらいいか知らない情報弱者」だと喝破する。これは極めて重要な指摘である。孤独死は、単に身寄りがないというだけでなく、社会との繋がりが断絶し、セーフティネットからこぼれ落ち、SOSを発する術や気力さえ失った人々の終着点なのだ。

那須田はさらに、鳴海の叔母の死を「風呂場で発見され、身内が後処理をしてくれたのなら、孤独死の中では勝ち組だ」とまで言う。発見が遅れれば特殊清掃や原状回復に莫大な費用がかかり、場合によっては甥や姪にまで損害賠償請求が及ぶという現実は、孤独死が当人の尊厳だけでなく、遺された者にも多大な精神的・金銭的負担を強いる社会問題であることを突きつける。

一方で、那須田は孤独死を回避するために最も重要なものは「希望」だと言う。彼が鳴海に近づく口実として使った「アイドルの推し活」も、生きる意欲を繋ぎとめる「希望」として肯定される。これは、現代社会において、血縁や地縁といった旧来の繋がりが希薄化する中で、趣味や共通の関心事が新たな生きる支えとなり得る可能性を示唆している。

自分の死より先に立ちはだかる「親の終活」という壁

鳴海が自らの死と向き合おうとした時、目の前に立ちはだかったのが「親の終活」という、より身近で厄介な問題である。自分の人生を全うするためには、まず親の介護と死をどう乗り越えるかという課題から逃れられない。この現実は、多くのミドル世代が直面する切実な問題であろう。

鳴海の父・和夫(國村隼)が、妹(鳴海の叔母)の死の発見から遺品整理までの顛末を淡々と語る場面は、そのリアルさゆえに凄絶だ。警察からの連絡、死体なき現場、清掃業者への依頼。そして、キャリアウーマンだった妹に長年劣等感を抱いていた母・雅子(松坂慶子)が、その無残な最期に「勝利したような晴れやかな顔」をしていたという告白は、家族という最も近しい関係性の中に潜む愛憎と嫉妬を容赦なく描き出す。

さらに根深いのは、介護に対する旧態依然とした価値観だ。鳴海の同僚が兄に介護を押し付けられ、和夫が「結婚してない女(鳴海)が(同居して介護を)やるべきだ」と暗に受け取れるようなことを平然と言い放つ場面は、介護負担が女性に偏りがちであるという社会の歪みを象徴している。鳴海が親の終活を促そうにも、「早く死ねと言っているように聞こえる」と躊躇してしまうのは、親子間のコミュニケーションの難しさを示すと同時に、死について語ることをタブー視してきた社会の空気そのものを表している。

崩壊する家族像と、新たな生の模索

物語の終盤、母・雅子の言動に「熟年離婚」の予兆が見られる。これは、本作が「孤独死」を入り口に、現代の多様な家族のあり方そのものを問おうとしていることの表れだ。「家族が看取るのが当たり前」という前提が崩れつつある今、私たちは自らの生と死の責任を、より個人として引き受けざるを得ない時代を生きている。

「ひとりで、きちんと死にたい」。鳴海のこの決意は、決して孤立を選ぶという宣言ではない。むしろ、元気なうちに社会との繋がりを確保し、助けを求める術を学び、他者に過度な迷惑をかけずに最期を迎えるための、極めて社会的で理性的な選択なのである。

重いテーマを扱いながらも、鳴海と那須田のコミカルな関係性を軸に、テンポの良い展開で視聴者を惹きつける本作。第2話は、個人の「終活」が、いかに「家族」や「社会」の問題と地続きであるかを見事に描き出した。鳴海が直面する数々の「気の重いイベント」は、我々一人ひとりが自らの問題として考えなければならない、この社会の縮図に他ならない。

登場人物

山口鳴海(綾瀬はるか)

那須田優弥(佐野勇斗)

山口光子(山口紗弥加)

山口聡(小関裕太)

山口まゆ(恒松祐里)

川上健太郎(満島真之介)

山口和夫(國村隼)

山口雅子(松坂慶子)