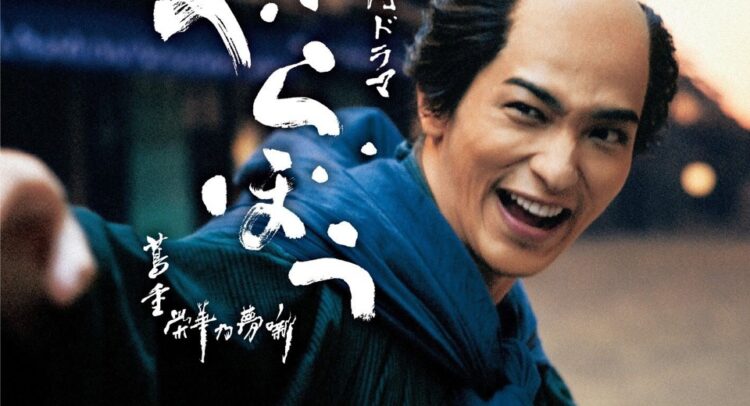

NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』18話「歌麿よ、見徳(みるがとく)は一炊夢(いっすいのゆめ)」は、唐丸の正体がついに判明する回となった。同時に、江戸文化の華やかさと表裏一体の陰の部分にも再度スポットを当てるエピソードとなっていて、このドラマの真骨頂が発揮されたものとなっている。

蔦重(横浜流星)が北川北川豊章の作品に唐丸の面影を見たことで、本人に会いに行くが、ばくち打ちの豊章はどうも絵描きのようには見えない。そこで探ってみると、別人が豊章の名前で描いているようだと長屋に張本人に会いに行くが、そこにいたのは、捨吉(染谷将太)と名乗る青年。蔦重は唐丸だと確信するが、本人は否定する。

そこに出家の尼さんが訪ねてくると蔦重は追い返される。どうやら、彼は絵師の他、男娼としても働かされているようだ。

江戸の男娼文化

江戸時代、男娼は「陰間(かげま)」「若衆(わかしゅ)」と呼ばれ、13〜20歳前後の美少年たちが主役を担っていた。彼らが活躍した場は「陰間茶屋(かげまぢゃや)」と呼ばれる施設であり、京・大坂・江戸の芝居町や寺社町に常設されていたも言う。捨丸はそういうところに属しているというより、個人でやらされていたという感じだろうか。だが、あれは捨丸特有の事情ではなく、江戸の町に根付いた文化であったと考えた方がいいだろう。

陰間茶屋は、飲食や芝居案内を装いつつ、男色の相手を紹介・斡旋する施設だ。これは単なる遊興の場ではなく、色道と呼ばれる一種の教養・風流を体験する場とも考えられていたようで、吉原遊郭ほどの規模ではないが町の色街に根づいた常態的な商いであった。

主な顧客は武士や町人男性であり、若衆を一時の恋人として囲うことが「通(つう)」の嗜みとされていた。契約金(年季金)を支払い、長期間の囲い込みをする例も多かった。特に寺町に立地する茶屋では、女色を避ける建前を持つ僧侶たちが顧客となることもあった。裕福な女性たち――たとえば大奥の女中、後家、商家の妻など――も密かに陰間茶屋を利用していたとも言われている。こうした女性たちは「役者買い」の感覚で美少年を買い、茶屋は男女の密会場所も兼ねる空間となっていた。随筆や町触にも女性客の存在は散見され、陰間文化が男女双方の性的欲望を受け止めていたことがうかがえる。例えば、井原西鶴の『好色一代男』『男色大鏡』、歌舞伎の狂言、春画など多くの文化・芸術に描かれている

今回のエピソードで捨丸が何歳になっているのか不明だが、すでに成人しているとなると、見切り」と言って、引退させられることが多いようだが、捨丸の場合は成人後も続けていたのかもしれない。しかも、自暴自棄で自分を傷つける、罰する意味合いでやっていたことが示唆された。

江戸文化の光と影

捨丸は、蔦重に助けられ、戸籍を得て暮らすことになる。日本一の絵師にしてやるという蔦重の言葉に兄貴の頼みは断れないと笑顔を見せる。そして、画号は歌麿と蔦重が授ける。浮世絵師・喜多川歌麿の誕生である。ここで唐丸の正体が喜多川歌麿であることが確定した。謎の絵師ということで東洲斎写楽も唐丸の正体として候補に上がっていたが、歌麿だった。となると写楽はだれなのだろうというのが気になる。

美人画で名を成した歌麿は、江戸文化を代表する浮世絵師だ。その彼の男娼としての壮絶な過去は強烈なインパクトを与えた。なにしろ、7歳の頃から男女ともに客を取らされていたという。男色文化も盛んな江戸だが、その対象にされるのは少年でもあった。江戸文化の光を代表する名浮世絵師に、江戸文化の闇の部分も担わせることで、光と陰が表裏一体のものとして提示されていく。吉原の描写にも言えることだが、このドラマは文化の良いところ、悪いところ両方を混然一体と描くことに特徴がある。吉原は確かに華やかだが、その華やかさを構成しているのものは、搾取的な構造であるという点を描くことも忘れない。

ここから蔦重が歌麿をどうプロデュースしていくのか、俄然楽しみになってきたと同時に、写楽は誰なのかというミステリーも残された。なかなか目が離せない展開になってきた。

吉原の人々

蔦屋重三郎(横浜流星)

次郎兵衛(中村 蒼)

留四郎(水沢林太郎)

駿河屋市右衛門(高橋克実)

松葉屋半左衛門(正名僕蔵)

りつ(安達祐実)

扇屋宇右衛門(山路和弘)

大文字屋市兵衛(伊藤淳史)

若木屋与八(本宮泰風)

丁子屋長十郎(島 英臣)

ふじ(飯島直子)

いね(水野美紀)

誰袖(福原 遥)

志げ(山村紅葉)

松の井(久保田紗友)

半次郎(六平直政)

きく(かたせ梨乃)

絵師・戯作者・狂歌師

喜多川歌麿(染谷将太)

大田南畝<四方赤良>(桐谷健太)

北尾政演<山東京伝>(古川雄大)

恋川春町<倉橋 格>(岡山天音)

朋誠堂喜三二<平沢常富>(尾美としのり)

鳥山石燕(片岡鶴太郎)

北尾重政(橋本 淳)

勝川春章(前野朋哉)

平秩東作(木村 了)

元木網(ジェームス小野田)

智恵内子(水樹奈々)

朱楽菅江(浜中文一)

唐来三和(山口森広)

江戸の本屋

てい(橋本 愛)

鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)

鶴屋喜右衛門(風間俊介)

西村屋与八(西村まさ彦)

小泉忠五郎(芹澤興人)

岩戸屋源八(中井和哉)

村田屋治郎兵衛(松田洋治)

奥村屋源六(関 智一)

松村屋弥兵衛(高木 渉)

須原屋市兵衛(里見浩太朗)

徳川家

徳川家治(眞島秀和)

知保の方(高梨 臨)

高岳(冨永 愛)

一橋治済(生田斗真)

清水重好(落合モトキ)

宝蓮院(花總まり)

大崎(映美くらら)

幕臣・諸大名

田沼意次(渡辺 謙)

田沼意知(宮沢氷魚)

三浦庄司(原田泰造)

土山宗次郎(栁 俊太郎)

長谷川平蔵宣以(中村隼人)

松本秀持(吉沢 悠)

田沼意致(宮尾俊太郎)

平秩東作(木村 了)

松前道廣(えなりかずき)

松前廣年(ひょうろく)

松平定信(寺田 心)

佐野政言(矢本悠馬)

松平康福(相島一之)